En los espacios académicos y mediáticos contemporáneos, el tratamiento del conflicto palestino-israelí ha dejado de ser una tarea de análisis objetivo para convertirse en un terreno dominado de interpretaciones ideológicas, prejuicios culturales y emocionalidad desbordada. El sionismo, como concepto histórico y político, rara vez se aborda desde una mirada explicativa. Predomina, más bien, una tendencia interpretativa – una interpretación contaminada por el bagaje personal de quien emite, plagada de fobias, sesgos y, a menudo, una peligrosa deshumanización del “otro”.

¿Cómo hemos permitido que la comprensión crítica sea reemplazada por narrativas maniqueas? ¿Qué lugar le queda a la empatía, a la complejidad, a la voz del humanismo en medio de tanta consigna?

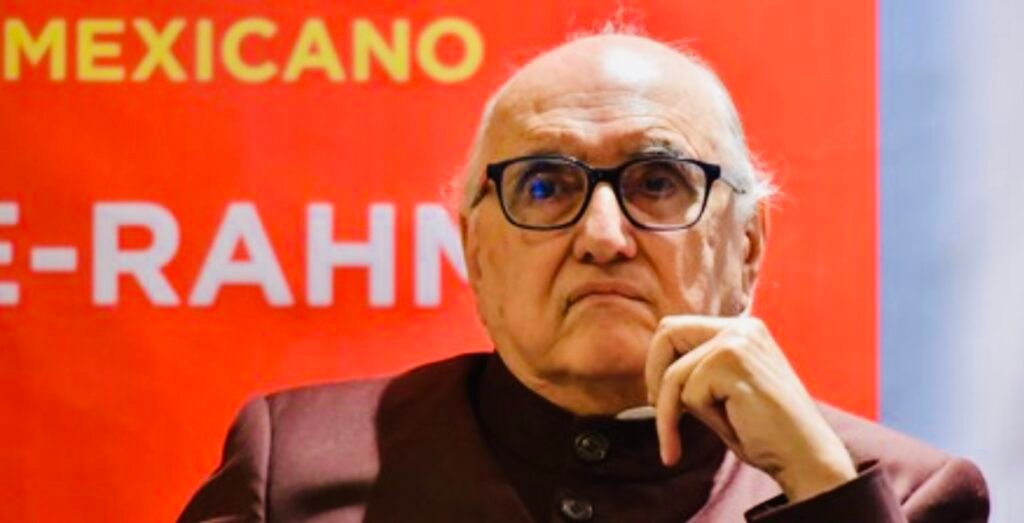

Alfredo Jalife, una figura de influencia en ciertos sectores estudiantiles y de izquierda alternativa, representa un caso emblemático. Aunque posee un amplio caudal de datos en conexiones geopolíticas, su discurso está impregnado de una retórica identitaria que tiende a alimentar el resentimiento más que a esclarecer los procesos. En sus análisis, el conflicto se vuelve una novela conspirativa, donde se alternan teorías raciales sobre el ADN, etnicidades e incluso complot global que, en lugar de esclarecer, simplifican de forma peligrosa.

La consecuencia de esta narrativa es visible : un malestar emocional creciente entre las audiencias jóvenes -estudiantes universitarios, en su mayoría- que terminan repitiendo consignas sin comprender del todo el trasfondo histórico, político y ético del conflicto.

Incluso autores como Noam Chomsky, cuya obra es fundamental para entender la crítica a las estructuras de poder global, caen a veces en ese terreno ambiguo. Su posicionamiento de reproche hacia el sionismo se justifica, para muchos, en su identidad judía. Como si el linaje validara automáticamente una postura y la procedencia étnica otorgara licencia moral para opinar de un tema tan trágicamente humano.

La universidad, ese espacio que debiera ser plural, formativo, ético, se ha transformado en muchos casos en una trinchera de dogmas. Profesores que pontifican desde su púlpito ideológico, incapaces de ver los dos lados del conflicto. Académicos que reducen la historia a una narrativa de opresores y oprimidos, sin matices ni contexto. Se omite que tanto palestinos como israelíes son víctimas de sistemas geopolíticos, militares y mediáticos que los superan. Se olvida, sobre todo, que ambos pueblos hay madres que lloran, niños que crecen con miedo, y voces que -desde dentro- también claman por paz.

El escritor israelí David Grossman, cuya vida fue marcada por la pérdida de su hijo en la guerra del Líbano, escribió: “La historia del otro nunca es cómoda, pero si no la escuchas, nunca saldrás del lugar donde estás” Este tipo de pensamiento, profundamente humano, es el que falta en la academia actual, en los medios, y en los análisis públicos sobre el conflicto. Escuchar la historia del otro. No justificarla, no abrazarla ciegamente, sino comprender que en la narrativa ajena también hay dolor, razones y humanidad.

No se trata de negar los crímenes de un lado, ni de justificar la violencia de ciertos sectores palestinos. Se trata de salir del atajo de los prejuicios y el narcisismo moral. De construir una ética del pensamiento que no instrumentalice el sufrimiento. De entender que las soluciones – si es que aún las hay- no vendrán desde la arrogancia ideológica, sino desde la escucha, la empatía y la capacidad de abrazar la complejidad.

Mientras la intelectualidad siga prefiriendo la interpretación sesgada a la explicación honesta, seguiremos atrapados en los mismos círculos de odio. No se trata de tomar partido por una bandera, sino de volver a mirar el rostros humano detrás de cada conflicto. Por que sin humanidad, la política se convierte en cinismo y el pensamiento en una forma más de violencia.